“如果那天没有转移走,也就没有你们今天这次采访了。”

7月16日,在贵州省遵义市桐梓县大河镇七二社区桃园组,79岁的陈民树站在曾经的家前,流着泪,又笑着对记者说。

图片 7月16日,陈民树在曾经的家前接受采访 摄影:程建平

他和75岁的老伴儿住了30多年的地方已成一片废墟。

就差19分钟,连老两口也要永远留在这里。

透过陈树民的泪眼,记者仿佛也来到了那个惊险的雨夜,透过6月28日那场强降水中的生死救援、果断拍板、无间合作、有力统筹、生死救援,解码富有桐梓特色的气象防灾减灾工作“密码”。

预警为令 开启生死竞速

今年6月,桐梓出现4次强降水天气过程,全县平均降水量246毫米,同比偏多3成,土壤含水量趋于饱和。

6月28日晚,当地再次出现强降水天气,地质灾害风险陡增。当晚,在陈树民和老伴儿待在堂屋看电视,屋后土坎也被雨水推着,一步步向他们逼近。

20时45分,终于察觉到危险的老两口急忙求助。收到求助信息后,正在开展风险隐患排查的社区党支部书记方勇,镇政府值班领导副镇长罗泮伟,镇综治中心副主任张入荣相继赶到陈家,于21时许迅速将老两口转移到镇上安置点。

图片 6月28日晚,应急救援人员赶到时,土方已经没过陈家屋后窗子 供图:张入荣

19分钟后,轰然一声巨响,泥石将陈家偏房吞噬殆尽。22时30分,正房也未能幸免。

这次仅耗时15分钟成功避险案例得到县防汛抗旱指挥部的通报表扬。

而这个晚上,像陈家老两口一样被果断转移的,还有7户18人。

“党员冲锋在前,严格落实‘强摸排、清底数、快反应、保安全’以及‘三个紧急撤离’要求”,是当地对此次暴雨应对成功经验的总结。“而所有部署和行动,离不开气象部门的及时预警和‘叫应’。”罗泮伟说。

摄影:程建平

让我们把时间再拨回一些,就能更加清楚地看到,这张基层应急联动的“网”是如何有条不紊地张开的——

早在6月27日,县气象局就对此次过程作出预报。

6月28日强降水来袭。18时,大河镇政府收到“县突发事件预警信息发布中心”暴雨预警和县应急管理局的电话,迅速通过应急广播和微信群等渠道将预警信息传播到户到人,并组织各村开展风险隐患排查,动员重点风险户、重点区域群众做好转移准备。

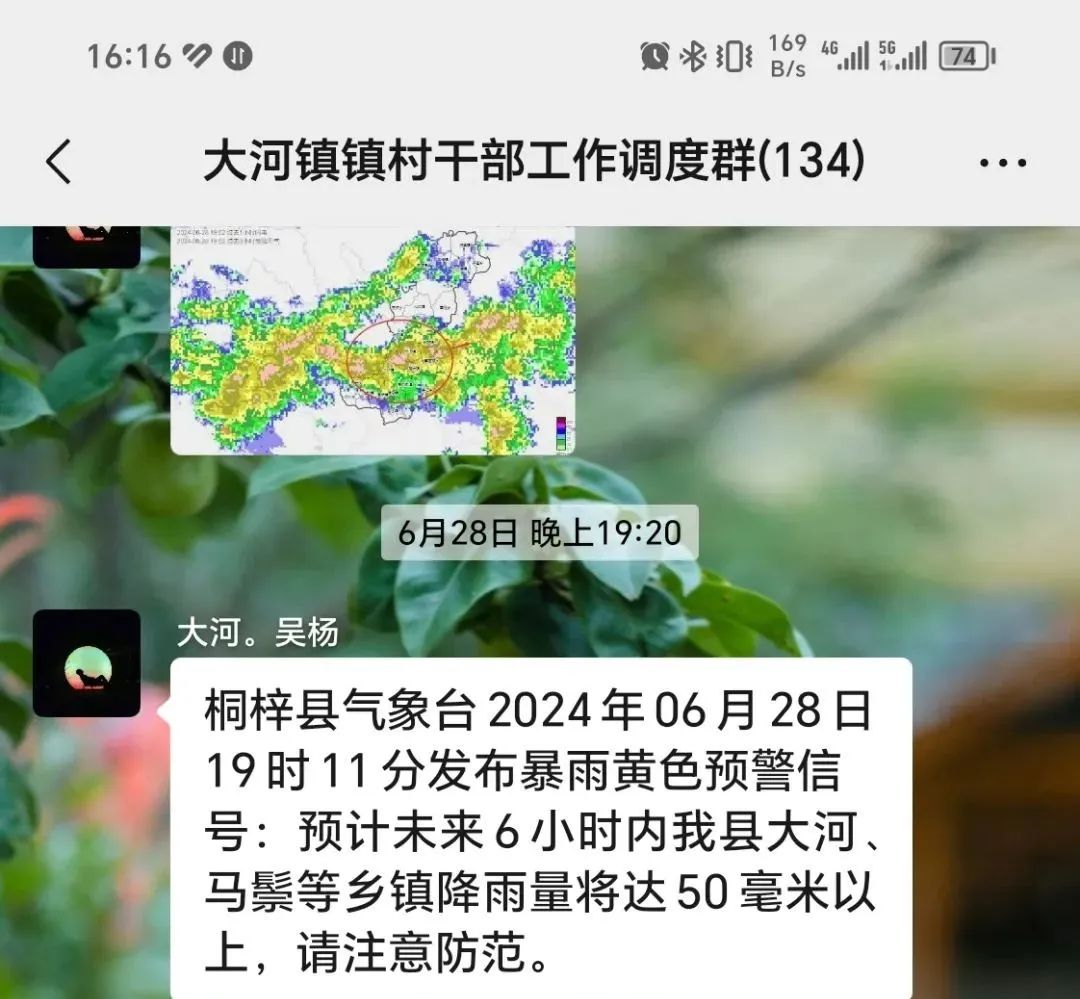

图片 6月28日,县气象台暴雨黄色预警信号迅速被传播至“大河镇镇村干部工作调度群” 供图:张入荣

18时35分和19时57分,县气象局监测到大河镇累计降水量分别达20毫米和51毫米,触发当地政府规定的“叫应”、提醒阈值。“县防汛抗旱指挥部”两次电话联系大河镇党政办,提醒当地加强气象及次生灾害防范应对。

20时32分,在“县自然灾害应急指挥中心”,县委常委周国云等领导坐镇调度,气象、应急管理、自然资源等部门联合会商研判后,发布地质灾害风险黄色预警,要求各乡镇做好地灾风险隐患排查,及时组织风险区域群众撤离。

气象预警迅速转化为行动力。从县到镇,再到村(社区),应急力量和资源如臂使指,涌向最需要它们的地方。

而在这一过程中的每一个关键节点都发挥了重要作用的单位——“县突发事件预警信息发布中心”“县防汛抗旱指挥部”“县自然灾害应急指挥中心”,都挂靠在县气象局。

换言之,在桐梓,防灾减灾救灾的信息互通、预警发布、资源统筹、行动部署,有一个统一的“大脑”、集约的平台。

这对于当地气象灾害等自然灾害防治又意味着什么呢?

双管齐下 以“四个一”夯实安全防线

走进县气象局,业务大楼门口挂着的几块牌子分外醒目:

图片 桐梓县气象局业务楼 摄影:叶奕宏

其中就藏着桐梓气象防灾减灾工作的秘诀。

在桐梓工作了20多年、刚刚调任遵义市气象局党组成员的赵孟提醒记者,不妨顺着“县自然灾害应急指挥中心”这个“线头”探一探。

他带着记者走进县气象局三楼专属于该指挥中心的办公区域内,浓厚的“部门协同作战”氛围扑面而来:

图片 县自然灾害应急指挥中心办公区域 摄影:叶奕宏

首先引人注目的,是一个占据一整面墙的大屏,其上投射着县级防灾减灾救灾决策支持平台信息。该平台基于三维地理信息系统,运用大数据、人工智能等技术,融合气象、国土、水文、民政等18个部门的数据,接入“雪亮工程”中6000余个高清视频监控画面,可面向多灾种、多场景为政府防灾减灾救灾调度指挥提供科技支撑。

再将目光转向办公桌前,就会发现这里坐着的不仅仅有气象预报员,还有来自应急管理、水务部门的值班人员。

图片 县水务局值班人员在县自然灾害应急指挥中心参加部门联合值班 摄影:叶奕宏

“在主汛期,气象、应急管理、水务等部门都要派人常驻中心,联合值班,实时会商研判,这也是桐梓气象防灾减灾工作的一大创新。”赵孟表示,桐梓县地处黔北山地与四川盆地的衔接地带,地形复杂,水网密布,气象灾害频发。在一次又一次防范应对实践中,当地政府深刻意识到“集中力量办大事”的必要性。于是,在2016年,县委、县政府全力支持建成桐梓县自然灾害应急指挥中心,推动县防汛抗旱指挥部与县气象局合署办公,顺势固化了多部门联合值班机制。“在这里,每一项决策都是在党委领导、政府主导之下,多部门数据和社会资源与气象科技碰撞的结果。”

“防灾减灾分秒必争,这种互联互通的工作模式极大提高了应急响应、处置的效率。” 县水务局重点水源工程服务中心主任袁玺表示。也是在6月28日那场强降水过程中,气象、水务部门联合值班值守,实时研判雨情、水情,适时调度天门河水库下闸错峰调洪,有效拦蓄洪水300万立方米,桐梓河桐梓水文站洪峰过境时未超警戒水位,确保了县城防洪安全。

摄影:程建平

县应急管理局副局长李健表示,正是在长期密切联动中,多部门充分了解各自优势,在气象防灾减灾合作中配合无间、再无壁垒:应急管理、水务等部门共同投入资金进行气象监测站点和水位监控站点建设,有效避免数据共享因标准不统一而受限;气象部门按需研发的“防灾减灾智能服务平台”App,已实现乡镇政府、相关部门全覆盖,正在向镇村推广。

图片 桐梓县气象防灾减灾智能服务平台界面 供图:桐梓县气象局

在这个App上,不仅可以显示气象实况、预报预警等信息,还对“一图三区三叫应”作出明确提示:在气象防灾减灾作战“一张图”上,监视区、警戒区、责任区一目了然,随着天气过程移动、“叫应”阈值被触发,使用者能清楚地意识到当下该采取何种相应措施。

“县委、县政府一把手多次强调,相关涉灾部门,乡、镇、村(社区)干部要会看雷达回波,理解气象术语,明确与气象预警级别挂钩的不同响应举措。”赵孟表示。为此,县主要领导牵头,推动气象防灾减灾专题全员大培训(部门、乡镇、村),将气象防灾减灾知识纳入县委党校培训班的必学课程,县气象局也挂上了“气象防灾减灾培训基地”的牌子。2023年以来,该基地共开展气象防灾减灾专题培训32期,4100余人,面向人群除了领导干部外,还有中小学教师、医护人员等。

在6月28日强降水天气防范应对中表现突出的罗泮伟、张入荣、方勇等人,无一不接受过县气象局的相关培训,安装并使用了“防灾减灾智能服务平台”App。

正是在“一机制”——“党委领导、政府主导、部门联动、社会参与”的气象防灾减灾工作机制下,依托“一中心”——县自然灾害应急指挥中心,“一平台”——县级防灾减灾救灾决策支持平台,“一张网”——气象监测和预警信息传播网,桐梓打通部门合作堵点,把统一数据、流转信息、沟通各方的成本降到最低,同时化被动为主动,让党员、干部和群众将知灾避险自救的意识和本领内化于心、外化于行,有力筑牢生命防线,获得当地政府、上级部门的充分肯定。

近年来,桐梓县在60多次强降雨天气过程中,成功组织转移了4万多人次,有效减轻了灾害性天气造成的人员伤亡和财产损失。

当前,“桐梓经验”已在贵州多个市县推广。(叶奕宏 杨正钧 袁瑞 李明宇 赵叶 周晓新)

气象灾害预警

气象灾害预警